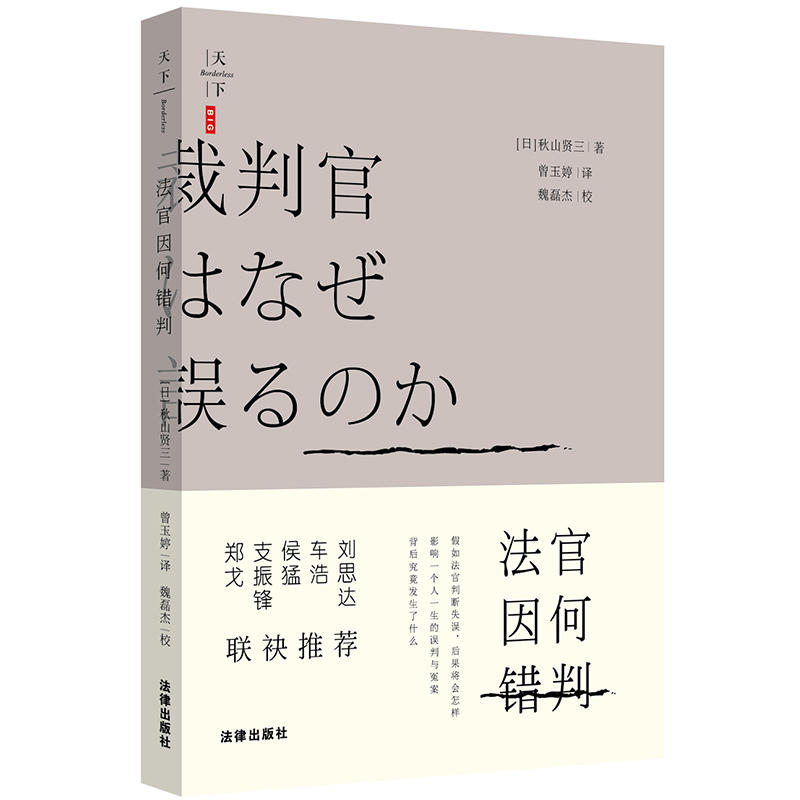

《法官因何错判》

[日]秋山贤三 著

法律出版社

2019年2月

冤案何以产生,又如何避免

朱晨凯

最近,福州21岁的小伙子赵宇自称在见义勇为的过程中,将正在对女性实施侵害行为的男子李某踹成重伤,赵宇从被公安部门以涉嫌故意伤害罪刑事拘留,到检察院作出不起诉决定,后续不停反转。而在社会热议和司法讨论中,有一个问题被反复提及:假如法官判断失误,后果会如何?

冤案何以产生,又如何避免?这不仅是公众关心的问题,也是中外刑事司法的共性话题。本月新出版的这本《法官因何错判》,就有针对性地回答了这些问题。作者秋山贤三曾是一名日本法官,直接参与诸多再审案件,有着多年法官和律师从业经验。他从法律人的视角,对刑事司法制度中的诉讼基本结构、法官和律师的角色、错判和冤案的成因,作出了精彩而独到的叙述与分析。

作者认为,每一个冤案背后,都存在司法系统整体的构造问题。作者结合自己的从业经历,认为刑事审判最高使命便是不生冤案,但日本刑事司法的最大问题,就是未能恪守超越合理怀疑程度的证明标准,由此冤案频生。“法官因何错判”这个问题,从字面上看或许会令人误解,认为仅仅针对“法官的错误”,实则不然。我们应该关注的是“法官错判”酿成冤案的现代刑事司法的构造,也包含了辩护行为的不充分。如果司法系统整体的构造不合理,那么,无论多么优秀的法官,在审判上没有不断自我注意与警戒,很可能导致错判,产生冤案。

对于如何避免错判的问题,书中指出,法官在走向专业化和精英化的同时,也必须“深入生活、深入群众”,保持对社会的洞察和敏感。作者通过对自己亲手办理过的三个刑事案件的讨论(已经再审、确定无罪的德岛收音机商杀人事件;已经确定死刑、目前正在申请再审的袴田事件;一审、二审被判有罪,上诉至最高法院的以长崎事件为代表的痴汉冤案事件),深入描绘了法官在审判过程中的各种实体和程序性“陷阱”,并对预防和纠正错案的制度性保障作了探讨。

作者基于自己亲历或亲见的案件,描绘了日本法官的生活样态,理清了法官为何错判的内在逻辑。用朴实的语言,讲清了为何“定纠纷、决生死”的法官失去自省精神、沦为冤案制造者的现实,详尽分析了日本司法制度存在的诸多弊端,明确指出法官必须如何面对审判、真正捍卫正义。在很大程度上,这些来自近邻日本的反思,为我国当下正在进行的司法改革,提供了诸多有益的启示与借鉴。

【精彩书摘】

■不甚了解普通市民现实情况,就有可能导致错判

与法官相比,律师或多或少离市民更近些,直接联系也更为紧密。前来事务所的咨询者基本都处在人生一个艰难的时刻。例如,自己的公司只能拒付票据,却又担心债权者会蜂拥而至,自己会受到人身威胁,甚至担心到几乎想趁夜外逃。还有一脸焦虑的父母前来咨询,孩子做坏事被逮捕,该如何是好。

法官作为最终判决者,在整个事件的解决中至关重要。然而,法官面对事件当事人,只能借审理或审问的机会提问,阅读记录,依照法律程序思考,公平地作出判决,这便是法官的工作。一旦出现不解之处、疑问之点,难免有隔靴搔痒之感,却又无法直接询问当事人,只得间接要求检察官与辩护人进一步说明。此时,便会产生不甚了解普通市民现实情况的误会,恐怕就会导致错判。

法官“最后的避难所”就是“检察官负有举证责任”的原则。简言之,在刑事审判中,被告有罪的举证责任在检方,所以,一旦法官认为检察官并未提供“超过合理质疑程度的证明”,那么便可作出无罪判决。因此,法官必须认定检察官在起诉事实中是否尽到举证责任,一旦宣告有罪,法官就必须作出适当的量刑。

法官与律师在市民社会中各有分工,只有各司其职,方能为健全的市民社会作出贡献。这便是日本法官、律师与市民之间“应有的关系”。

■避免错判,要重视“超过合理质疑程度的证明”

刑事审判中有两句法律格言:“宁愿放走十个坏人,也不冤枉一个好人”“仅为可疑,不可惩罚”。凡冤案不可有,一切刑事手续都是为避免冤案产生而设置。然而,我作为辩护律师参与到案件中时,却时常感叹:日本审判中“潜在的冤案”实在太多。

我任法官时,实际上并不太关注其他法官的具体工作情况。毕竟自己手头的工作已经令人煞费精力,而且法官各自独立做事,颇有随心所欲的意味,我也暗自觉得大家的做法应该都大同小异。然而,当我以辩护律师的身份站在审判席下时,却意外发现每一位法官的思考方式以及诉讼的进展方式都各有特色,差异甚大。首先,单在法庭上观察法官的诉讼指挥权之发挥,便可得知主审法官阅读记录的程度,真可谓千差万别。

一旦通览众多的诉讼信息,便可知有些表面上看起来是被告供认不讳的有罪案件,实际上却另有实情,只不过是被告被迫认罪而已。换言之,虽然真相与公诉事实不符,但在如今刑事审判系统之下,否认起诉事实、争取无罪并非易事,同时也得考虑辩护费用的经济因素,因而被告只能被迫认罪。在我数次担任指定辩护人时,便留意到此类事件的发生。这就好比爬山,有时在下山时回望,会比在攀登时更能准确把握山的整体状况。

我当了几十年法官,之后又做了几年律师,两者经验叠加,令我较之以往更精准地把握了日本刑事司法的轮廓。日本刑事司法的最大问题,便是在起诉事实中未能恪守将“超过合理质疑程度的证明”作为必要条件的原则,由此冤案频生,而且越是信心十足的“精英法官”,产生冤案的危险系数越高。

■在对策上形成问题意识,是司法人员应有的姿态

冤案问题背后,俨然存在搜查等司法系统整体的构造问题。此外,它还与警方、检方等搜查机关以及法官、律师等国家机关与法律专家整体的问题紧密相关。这些绝非是一朝一夕便可轻易解决的问题。

日本1999年创设的司法制度改革审议会于2001年6月12日发表了意见书,却并未深入探讨刑事审判中的冤案问题。然而在最近,冤案问题却将以往与审判毫无瓜葛的普通市民牵连其中,并且呈现出越发严重的趋势。不妨以“痴汉行为”为例,有人在早间的通勤电车中突然被错认为骚扰女性的痴汉,虽然此人拼命否认,却无人相信,亦无其他证据,仅因为“有个女性如此说”,便遭起诉,不得不成为被告,经受长期的审判。此类案件最近层出不穷。而且被告也不可保释,虽然这是公民在刑事诉讼法上的权利,被告却被长期拘留,最后被错判有罪,甚至被判服刑。

我当法官及律师时参与的案件以及在日辩联人权拥护委员会中研究的案件,被我作为素材,用以探究日本出现冤假错案的原因。在此过程中,我深切地体会到:必须要在对策上形成问题意识。通过我的研究,我也开始反复思考日本的法院、法官,尤其是我们刑事律师应有的姿态。

| 法治精神生存条件 不能缺少主张 |

去年,省委省政府经过10多年积极部署推进的宁波、舟山港一体化工作尘埃落定。宁波舟山港实现了实质性一...

详细

|

习近平总书记2·19和4·19两次重要讲话,从党和国家事业发展全局和战略高度,科学回答了事关新闻舆论事业...

详细

|